リスクも生じる

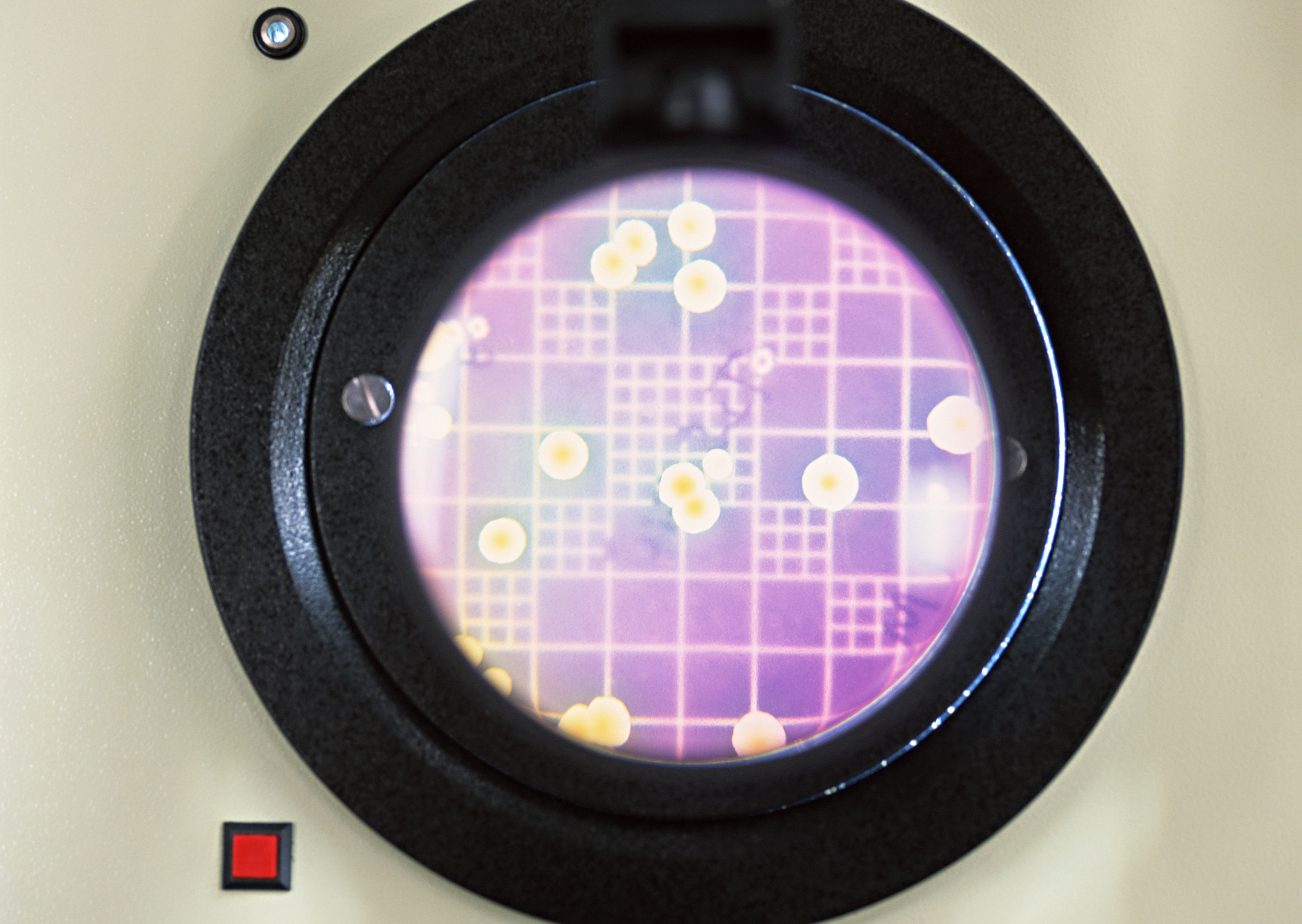

抗生物質が効かない耐性菌とは、過去であれば抗生物質の投与だけで済んだ症状、もしくは殺菌などが過去と同じように行えなくなった菌のことです。

菌というのは、バクテリアでもそうですが抗生物質の効きが弱まったと言われています。

ですが、この表現は正しくないと近年では言われるようになりました。

正確には、「抗生物質の乱用により抗生物質の効きが弱まった」・・・という解釈が正しいそうです。

その理由ですが、つい最近までは抗生物質が効かない耐性菌というのは知られていませんでした。

実際に抗生物質が効いていたからです。

ですが、医療の現場で抗生物質が効かない耐性菌について知られるようになったため、今では問題視されるようになったのです。

具体的にどのような問題が発生しているのか?というと、以下のような抗生物質が効かない耐性菌の問題が発生しています。

耐性菌の問題その1ですが、抗生物質の効果が昔に比べて短くなったという報告が増えています。

例えば、防カビ剤などに対して耐性をもっている菌が、さらに丈夫になってきたという話があるのです。

これだけで問題が解決するようであれば問題ないのですが、さらに耐性菌は毒性も高いという特徴があります。

つまり、放置していると毒性によるトラブル(呼吸障害)などに巻き込まれる危険性があるのです。

耐性菌の問題その2ですが、開発費用が高まってしまうという問題もあります。

今まで、耐性菌を駆除する、もしくは予防する薬というのは極めて高いものではありませんでした。

ペニシリンなどの薬剤が有効であったためです。

過去に開発、工夫が何度も行われている薬なので、薬の開発費用についても安定している状況にあったのですが、抗生物質が効かない耐性菌が増えてくると、抗生物質の開発も容易ではありません。

しかも、早急に開発を終えないと大きな問題になることもあるので、人件費もかさみやすいという問題が生じるのです。

家畜でも見られる

抗生物質が効かない耐性菌とは、人間に対してのみ有効な話ではありません。

家畜でも、抗生物質が効かない耐性菌が見られるようになっています。

有名なものでは、菌だけでなく流行り病で有名なウィルスでも見られるようになっています。

つまり、どの程度の範囲で抗生物質が効かない耐性菌に対する抗生物質を開発すれば良いのか、が不透明な状況にあるのです。

そのため、今では抗生物質が効かない耐性菌に有効な成分を調べるために、過去に効果のあった薬で、あまり今では用いられなくなった抗生物質を新薬にする研究も進んでいます。

ですが、現在においても抗生物質が効かない耐性菌は増えている状況のため、新しい制度、新しい開発環境が要求されている状況なのです。